La cantante calva, o la lucidez que subyace en lo absurdo

En la noche del martes, con motivo de la puesta en escena de La cantante calva, de Eugène Ionesco, visitamos el Teatro Romea de Murcia para presenciar la adaptación que de esta obra realizara José Bote en 2013 y que, desde entonces, ha convertido a este clásico del denominado teatro del absurdo en una de las obras más representadas en nuestra ciudad.

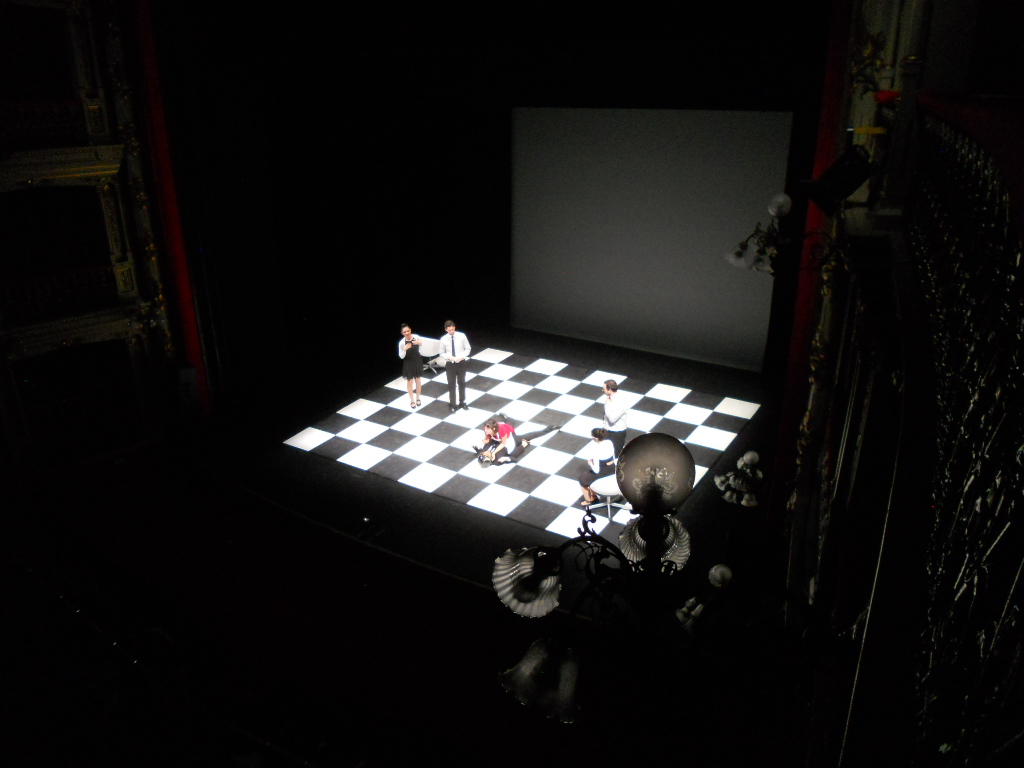

Así, tal y como fue estrenada en 2013 -bajo la dirección del propio José Bote y defendida por el mismo elenco de actores de la compañía Teatro de la entrega-, la adaptación de La cantante calva fue a llamar nuestra atención, incluso antes de iniciarse, por la sobriedad de su escenografía configurada por dos sillas blancas de ruedas, un enorme tablero de ajedrez a modo de suelo, y una gran pantalla al fondo sobre la que se proyectarían imágenes y se realizarían juegos de sombras.

Por tanto, dominada por el rigor de las líneas rectas y la austeridad de los blancos y los negros, la escena pronto transmitió unas notas de uniformidad, estatismo y frialdad que servirían como perfecto marco para desarrollar las actitudes del matrimonio protagonista de la primera escena: ella, Alejandra, vomitando un soporífero monólogo cuajado de ridículos detalles acerca de la cena que acababa de concluir, y él, Víctor, pasando indolente y en silencio los canales de una televisión que apenas miraba.

De esta forma, como si los personajes de la obra fuesen piezas que solo pudieran ejecutar movimientos fijos y predeterminados dentro de un juego de mesa, Alejandra y Víctor -junto con el matrimonio que esperaban para cenar, el formado por Victoria y Alejandro- nos mostrarían mediante sus desternillantes diálogos una realidad aparentemente absurda, o quizá no tanto, en la que todos parecían llamarse igual, vestir igual, comportarse igual y hasta trabajar en lo mismo. En rigor, una realidad en la que los personajes eran meras estructuras funcionales que, precisamente por carecer de identidad real, resultaban perfectamente sustituibles entre sí e imposibles de diferenciarse internamente unos de otros.

Sin embargo, en medio de ese tablero-sociedad cuadriculado y uniformador, la obra también nos presentaría dos personajes que vendrían a romper esa monotonía reinante de líneas y colores, de pensamientos y acciones: el primero, la criada, única figura caracterizada con color (el rojo de su camisa), capaz de realizar su voluntad, e incluso dirigirse al público; y el segundo, el oficial de bomberos, que contaba anécdotas–fábulas cuyas moralejas debían ser descodificadas activamente por sus interlocutores (y por el público), y que buscaba incansablemente algún fuego, que bien pudimos interpretar como símbolo de lo sorprendente, lo extraordinario y lo natural casi extinto por el convencionalismo reinante.

A la postre, junto a las risas y las carcajadas que acompañaron el transcurso de la función, y junto a la lúcida crítica que encierra la obra de Ionesco, también debimos reconocer y aplaudir, por un lado, el acierto de la adaptación de José Bote -por saber variar nombres, términos y giros para que lo esencial no variara, fuera inteligible, reconocible y hasta familiar-, y por otro lado, el excelente trabajo del equipo de actores -por ser capaces de dotar a cada personaje de lo necesario para que todos sugiriesen lo que callaban, y resultaran en conjunto rotundamente graciosos, cercanos y creíbles, a pesar de las situaciones disparatadas y de los diálogos desternillantes-.